食品表示から考える 消費者の選択の機会の確保

前参議院議員の大河原雅子さんと、生活クラブ生協神奈川副理事長の藤田ほのみさんを講師に迎え、N0N-GM運動や、食品表示に関する学習会を開催しました。

前参議院議員の大河原雅子さんと、生活クラブ生協神奈川副理事長の藤田ほのみさんを講師に迎え、N0N-GM運動や、食品表示に関する学習会を開催しました。

生活クラブ生協は、食品表示制度を抜本改正し、すべての食品・飼料についてGM表示を義務化することを求め選んで食べる運動を進めています。しかし、すでに世界のGM作付面積は農地の10分の1を占めるに至っているとのことです。

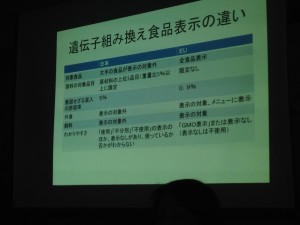

日本は、遺伝子組み換え作物輸入世界一位の国です。また、国内では、8つのGM作物が認められていますが、表示義務は、納豆、豆腐、味噌などの原料に使用された場合など30種類に限られ、全体の重量の5%以下であれば表示対象外となっています。食肉への表示も対象外となっているため、家畜の餌にGM作物が与えられ、知らないままGM食品を口にしていることも多いのです。

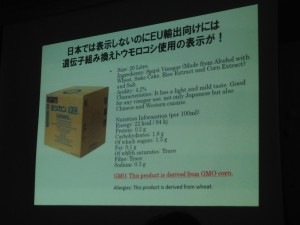

日本は、遺伝子組み換え作物輸入世界一位の国です。また、国内では、8つのGM作物が認められていますが、表示義務は、納豆、豆腐、味噌などの原料に使用された場合など30種類に限られ、全体の重量の5%以下であれば表示対象外となっています。食肉への表示も対象外となっているため、家畜の餌にGM作物が与えられ、知らないままGM食品を口にしていることも多いのです。 国内メーカーが、EU輸出向けには「遺伝子組み換えトウモロコシ使用」の表示をしているにもかかわらず、国内向けにはGMO表示をしないという事例も紹介されました。国内においても、EU仕様レベルの表示を行って、消費者が「知る権利」に基づいて、食品の産地やつくり方を理解・納得して選択して購入できるしくみを作っていくことが必要だと思います。

国内メーカーが、EU輸出向けには「遺伝子組み換えトウモロコシ使用」の表示をしているにもかかわらず、国内向けにはGMO表示をしないという事例も紹介されました。国内においても、EU仕様レベルの表示を行って、消費者が「知る権利」に基づいて、食品の産地やつくり方を理解・納得して選択して購入できるしくみを作っていくことが必要だと思います。これまでの運動の成果として、国の交付金事業の対象となった生活クラブ生協と山形県遊佐町、平田牧場が連携したN0N-GM飼料の取組みも紹介されました。生活クラブ生協は、TPP交渉への参加について反対を表明していますが、藤田さんも、TPP協定によりGMO食品の表示が廃止されN0N-GMO食品を選択することができなくなるという可能性にも触れ、あらためて懸念を示されました。

大河原さんからは、新食品表示法の制定の過程や目的、課題などについてお話を伺いました。新食品表示法は昨年6月に可決・成立し2年以内に施行される予定です。施行までの間に、政令により具体的な表示基準を定めることになっています。昨年末に設置され消費者委員会の食品表示部会の3つの調査会で表示基準について検討され、3月26日には中間報告がまとめられています。食品表示法の目的には、「食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択 の機会を確保する」ことが謳われていますが、これまでの議論では、事業者の対応が困難である等の理由で、具体的な表示ルールづくりまで踏み込めていない状況です。あらためて、食品表示法の目的も踏まえ消費者の立場から、望ましい食品表示のあり方について声をあげていく必要性を確認しました。